家が傾く――そんな深刻なトラブルの裏には、さまざまな原因が隠れています。なかでも「不同沈下」は、地盤の一部だけが沈むことで建物が傾き、ひび割れやドアの不具合、さらには健康被害にまで発展することもある厄介な現象です。

この不同沈下は、単なる自然現象ではなく、建てる前の調査不足や施工ミス、周辺環境の変化など、人為的な要因が関わっていることも少なくありません。

原因を正しく知ることで、予防や早期対策が可能になります。ここでは、不同沈下の代表的な原因を10項目にわけて、わかりやすくご紹介します。ご自身の土地や建物に当てはまる要素がないか、ぜひチェックしてみてください。

不同沈下を起こした主な原因を10項目あげてみました。以下について、その原因を考え、注意点を詳しく説明します。

不同沈下の主な原因 11選

地盤が軟弱である(自然地盤の性質)

不同沈下が起こる最も代表的な原因のひとつが、「軟弱地盤」に建物を建ててしまうことです。軟弱地盤とは、簡単に言えば「建物の重さを支える力(=地耐力)が十分でない地盤」のことを指します。

建物は、想像以上に大きな荷重がかかっています。たとえば一般的な木造住宅(2階建て)でも、基礎を含めた総重量はおよそ40〜50トンにもなります。その重さを建物の基礎を通じて地盤が支えているのです。したがって、もし地盤がその重さに耐えられなければ、一部が沈んでしまい、不同沈下が発生します。

軟弱地盤ができる自然条件とは?

軟弱地盤は、もともと自然の中で形成された「土の履歴」によって決まります。以下のような条件でできた土地は、特に注意が必要です。

昔、川や池、沼だった場所

古地図を調べると、今は住宅街になっていても、明治時代や昭和初期には「川の分流」「溜池」「湿地帯」だった土地が数多くあります。こうした土地は、もともと粘土質やシルト(細かい泥)の層が堆積していて、水分を多く含んでいるため、非常に柔らかい地盤になっています。

こういった場所では、表面を多少固めたとしても、地下にある柔らかい地層が建物の重さに耐えきれず、じわじわと沈んでいくことがあります。

沖積層・低湿地・沿岸部など

沖積層とは、川が運んできた砂や粘土などが堆積してできた地層のことです。関東平野や大阪平野の低地部など、日本全国の都市部の多くはこうした沖積地に形成されています。

特に海に近い低地や三角州、埋立地などでは、地盤がゆるく、沈下が長期的に続くという特徴があります。昭和の高度成長期に埋立てられた地域などでは、地盤改良や杭工事がなされていないまま建てられた建物に、近年になって不同沈下の問題が出ている例もあります。

有機質土(腐植土)を含む地盤

草木が腐敗してできた「腐植土」が多く含まれている地盤も要注意です。腐植土は、水を含むと膨張し、乾燥すると収縮するという性質があり、建物を建てるとその荷重で圧密沈下(時間をかけてじわじわ沈む現象)を起こします。

特に、田んぼだった場所を宅地造成して家を建てた場合、腐植層がそのまま残っていると、表面は見た目にきれいでも内部は軟弱なままというケースが少なくありません。

地盤の強さはどうやって判断する?

地盤が軟弱かどうかを見た目で判断するのは、非常に難しいです。一見、整地されていて地面が固く見えても、表面だけが転圧(押し固め)されていて、中はふわふわしている場合もあるため、目視や足踏みだけでは判断できません。

正確に判断するには、建築前にスクリューウェイト試験(以前は、スウェーデン式サウンディング試験(SWS試験))などの地盤調査を行い、N値(地盤の強さを示す数値)を確認する必要があります。

目安としては以下の通りです:

| N値 | 評価 | 対応策 |

|---|---|---|

| 0〜2 | 非常に軟弱 | 地盤改良必須/杭工法推奨 |

| 3〜5 | 軟弱 | 柱状改良などで対応可 |

| 6以上 | 良好 | 状況により通常基礎でも可 |

軟弱地盤に建てる場合の注意点

軟弱地盤だからといって、家が建てられないわけではありません。重要なのは、「その土地に合った対策を事前に行うこと」です。

- 地盤調査で軟弱地盤と診断された場合は、柱状改良・表層改良・鋼管杭工法などの地盤改良を行う

- 地盤に適した**基礎形状(ベタ基礎や杭基礎)**を選ぶ

- 埋設物の除去や、雨水の排水対策も忘れずに行う

これらの対策をしっかり取れば、軟弱地盤でも安全で快適な住宅を建てることは可能です。不同沈下を防ぐうえで、**土地の過去を知ること(地歴調査)**は非常に重要です。

見た目がきれいな宅地でも、昔は沼だったり、川だったりすることもあります。

そういった地盤に対して、適切な調査と補強を怠ると、後に大きな後悔につながります。

「見えない地面の中」が、家の未来を左右する――。

そんな意識を持って、慎重に土地と向き合うことが、不同沈下を防ぐ第一歩です。

地盤調査を行わずに建築してしまった

住宅の設計や建築において、「地盤調査」は決して省略してはいけない最初のステップです。しかし、かつてはコスト削減や知識不足を理由に、地盤調査を行わずに家を建ててしまうケースが少なくありませんでした。

地盤調査を省略した場合、どんなリスクがあるのか?

その結果、実際にどのような不同沈下が起きているのか?

ここでは、その背景と具体的な例を交えて詳しく説明します。

地盤調査とは何をするもの?

地盤調査とは、建物を建てる前に、その土地の地盤が建物の荷重に耐えられるかどうかを調べることです。一般的な戸建て住宅では「スウェーデン式サウンディング試験(SWS試験)(現在は、スクリューウェイト試験という)」という簡易な方法が主流で、以下の情報が得られます。

- 地盤の硬さ(地耐力)

- 土の種類(粘土・砂・シルトなど)

- 地盤の層構造

- 地盤改良の必要性の有無

この調査により、「この土地にはどのような基礎工法が適しているか」が明確になり、不同沈下のリスクを事前に把握することができます。

なぜ地盤調査をしないと危ないのか?

地盤の強さは、見た目ではまったく分かりません。舗装され、整地されているように見えても、表面の数十センチだけ固く、その下が非常に軟弱な地盤だったということはよくあります。

もし地盤調査をせずに、「ここは平らで硬そうだから大丈夫」と感覚的に判断して基礎工事を行ってしまうと、次のような問題が発生します。

1.不適切な基礎が選ばれる

たとえば、本来なら「ベタ基礎」や「杭基礎」が必要な土地に、「布基礎」が選ばれてしまうと、建物の荷重が偏って沈下しやすくなります。

2.地盤改良を行わずに着工してしまう

地盤が明らかに弱いのに、改良工事をせずにそのまま基礎をつくってしまうと、建物完成後、数年以内に傾きが現れる可能性があります。

3.責任の所在が不明確になる

後から不同沈下が発生しても、「最初に地盤調査をしなかったため、施工会社が責任を負いにくい」という状況にもなりかねません。

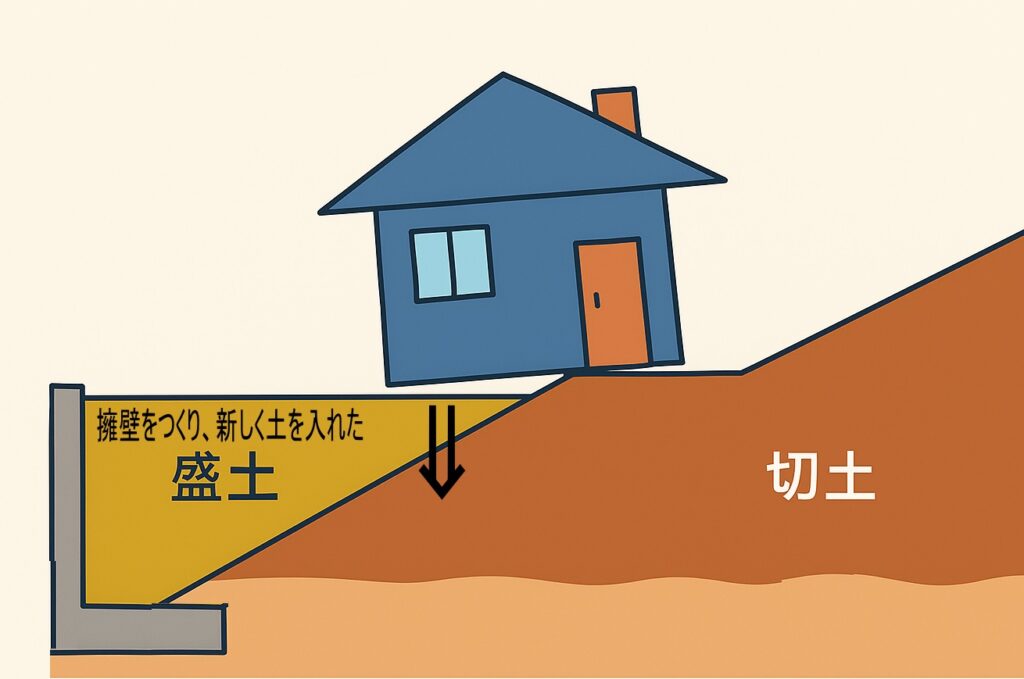

造成や盛土によってつくられた人工地盤

家が建っている土地は、もともと自然のままの地盤であるとは限りません。近年の住宅地では、もとの山・谷・田畑などを整地して、建物が建てられるように「造成」された人工的な地盤が多く使われています。

その中でも特に注意が必要なのが、「盛土(もりど)」です。これは、低い土地を埋めて高くし、平らな宅地にするために土を盛ったものですが、見た目がきれいでも中身に問題を抱えているケースが多く、不同沈下のリスクが非常に高い人工地盤の一種です。

盛土とは?

盛土とは、次のようなケースで行われます:

- 斜面を平坦にするために、谷側を土で埋める

- 段差のある土地を均すために、一方を盛り上げる

- 湿地や低地を埋めて宅地に変える

傾斜地に建物を建てる際には、地盤を平らにするために擁壁を設け、山側を切土、谷側を盛土にして造成されることが一般的です。切土はもともとの地盤を削った部分なので比較的安定していますが、盛土は新たに土を積み重ねた人工地盤で、十分に締め固められていないと軟弱になりやすく、同じ敷地内でも地盤の強さに差が出て、不同沈下の原因となることがあります。

一見、整地されていても、盛土部分は以下のような問題を抱えやすいのです。

盛土地盤のリスクとは?

盛土地盤には、様々なリスクがあります。それを説明します。

① 十分に締め固められていないことがある

盛土は、重機で土を少しずつ入れて、その都度しっかりと押し固め(転圧)していく必要があります。しかし、工期を急いだり施工精度が低いと、土の中に空隙が残り、後から徐々に沈下する「圧密沈下」が発生します。

とくに造成直後に建築される住宅は、まだ地盤が安定していない状態のまま建てられるため、不同沈下のリスクが極めて高くなります。

② 土の種類がバラバラで均質でない

盛土には、近隣の掘削残土や建設残土などが使われることが多く、粒度や締まり具合が一定ではないことが多いです。そのため、一部だけ柔らかく、そこだけ沈んでしまうといった不同沈下が生じやすくなります。

③ 盛土下に「湿地」や「有機質土」が残っている場合も

特に田んぼ跡地などでは、湿った泥状の腐植層(有機質土)が盛土の下に残っているケースがあり、長期間にわたって沈下する可能性があります。表面は乾いていても、地下ではじわじわと沈下や変形が進行していることがあるのです。

盛土地盤での注意点と対策

- 建てる前に地盤調査を必ず行う

盛土かどうかは、土地の見た目ではわかりません。必ず 地盤調査(スクリューウェイト貫入試験(旧スウェーデン式サウンディング試)など) を実施して、N値や地層構成を確認しましょう。

2. 地歴(その土地の過去)を調べる

- 昔は田んぼ・池・谷地だった場所かどうか

- 古地図やハザードマップ、航空写真、登記簿などから調査可能

3. 地盤改良工事の実施

調査で弱い地盤と判明したら、表層改良・柱状改良・鋼管杭工法などを選択し、建物の荷重を確実に支える地盤をつくりましょう。

4. 造成後すぐに建てず、時間をおく選択も

造成直後は、まだ地盤が落ち着いていないことがあります。1〜2年ほど観察期間を設けてから建築することで、沈下の兆候を見極めるという方法もあります。

盛土による人工地盤は、必ずしも危険な土地というわけではありません。

正しく施工され、適切な地盤調査と補強が行われていれば、安全な住まいは十分可能です。ただし、「人工的に造られた地盤である」という事実をしっかりと理解し、見えない地下にこそ慎重になる意識を持つことが、不同沈下を未然に防ぐ最大のポイントです。

埋設物(ガラ・浄化槽・木の根など)の上に建てた

住宅の不同沈下は、地盤の軟弱さや施工ミスだけが原因ではありません。地中に埋まっている「埋設物(ばいせつぶつ)」が原因となって、建物が沈下・傾くケースも数多く報告されています。

埋設物とは、土地の下に残っている“不要な構造物や廃材、自然物”のことで、一見平らに見える土地でも、その下に「問題の種」が眠っている可能性があるのです。

埋設物とはどんなもの?

地中に隠れている埋設物には、以下のようなものがあります:

| 埋設物の例 | 内容 |

|---|---|

| ガラ(建設残土) | 解体時に出たコンクリート片、レンガ、瓦など |

| 浄化槽の残骸 | 古い住宅やアパートで使われていた埋設式の浄化槽 |

| 木の根や切り株 | 伐採後に根が残ったままの状態 |

| 庭石や大きな岩 | 解体時に埋められた石・敷石など |

| ごみや生活廃材 | 古い家屋解体時のゴミ・ガラス・プラスチックなど |

| 古い基礎・構造物 | 以前の建物の基礎や擁壁の一部が残っている場合も |

これらは、そのまま放置して上に家を建てると、建物荷重に耐えられずに沈下や崩壊を引き起こす可能性があります。

どうして埋設物が不同沈下の原因になるのか?

地盤が不同沈下を起こす理由は、「支持力の差」が生まれることです。たとえば、家の片側の地盤にだけガラや空洞があった場合、その部分が荷重に負けて沈み、傾きが生まれるのです。

埋設物による代表的なリスク:

- 時間が経つと崩壊・腐敗・圧縮が進み、沈む

- 埋設物の周辺に空隙があり、圧密沈下が起こる

- 施工時の基礎が埋設物によって不安定な箇所に乗ってしまう

結果として、家を支えるはずの地盤が不均等になり、不同沈下が発生する条件が整ってしまいます。

埋設物による不同沈下を防ぐには?

1. 地盤調査+地中調査を行う

スクリューウェイト貫入試験だけでなく、地中レーダー探査や試掘によって、地中の異物を確認することが大切です。

2. 解体時に埋設物をすべて撤去する

古い住宅の解体工事では、「見えないところも含めて撤去するように業者へ明確に依頼」しましょう。特に、浄化槽や庭石、コンクリート基礎などは、撤去費用が別途かかるため、契約内容に明記することが重要です。

3. 埋戻し土はしっかりと転圧・改良する

撤去後の空洞には、適切な土を入れて何層にも分けて転圧し、地耐力を確保する必要があります。

必要に応じて、表層改良や柱状改良などの地盤補強工事も検討しましょう。

埋設物は、土地購入や新築時に見落とされやすい盲点ですが、将来の不同沈下やトラブルの大きな原因になります。家の外観や間取りにこだわる前に、まずは「地面の中に問題がないか?」を確認する意識が大切です。

たとえ土地が安くても、「埋設物があるかもしれない土地」であるなら、調査と撤去のコストを含めた判断が求められます。安心して長く暮らせる家づくりのために、「目に見えない部分」にこそ注意を払いましょう。

排水処理が不十分で地盤がゆるむ

不同沈下の原因はさまざまですが、その中でも見落とされがちなのが「水の問題」です。一見、しっかりした家が建っていても、排水処理が不十分だと地盤が徐々に緩んで建物が傾いていくことがあります。家の外構や設備、日々の暮らしから排出される水が、うまく流れず地盤へしみ込むことで、じわじわと地中の土を変質させ、不同沈下を招くのです。

排水不良による不同沈下のメカニズム

水が地盤へしみ込むと、以下のような現象が起こります:

- 土の粒子の間に水が入り込み、粘性が低下して地盤がゆるむ

- 水分を多く含んだ部分だけが柔らかくなり、局所的な沈下が発生

- 繰り返される雨や排水で、地盤の圧密(締まり)が進む

特に粘土質の地盤や、もともと軟弱な地層がある地域では、水による地盤の変質が起こりやすくなります。

排水不良が起こるよくある原因

1. 敷地内に適切な勾配(傾き)がない

建物まわりに水が自然に流れていくための傾斜(勾配)が取られていないと、水が溜まりやすくなります。排水マスや側溝までの流れが滞ると、建物の基礎や地中に水が集まり、地盤を緩めてしまいます。

2. 雨樋の排水先が悪い

屋根に降った雨水が雨樋を通って地面に落ちる際、排水パイプが詰まっていたり、地表に直接流されていたりすると、地盤の一点に集中して水がかかり続けることになります。特に、家の四隅や玄関付近など構造的に負荷がかかりやすい場所での排水不良は、不同沈下の引き金になりやすいです。

3. 排水管の破損や詰まり、逆勾配

排水管の劣化や施工ミスによって、途中で逆勾配(パイプが逆向きに傾いている状態)になっていると、水がうまく流れず、管の接合部などから漏れる可能性があります。この漏水が続くと、地盤が慢性的に湿った状態となり、沈下しやすくなります。

排水不良による不同沈下を防ぐために

1. 雨水・生活排水の排水計画をしっかり立てる

- 家の敷地に適切な勾配を設け、排水マスや暗渠パイプなどにしっかり水が流れるようにする

- 雨樋の水は、必ず排水管を通じて地中で処理する

- 家の近くに水たまりができる場所がないかを日常的にチェック

2. 排水管やマスの定期点検・清掃を行う

- 詰まり・破損・勾配不良の早期発見が鍵

- 高圧洗浄などで定期的に清掃し、異臭や流れの悪さを感じたら早めに業者へ相談

3. 軟弱地盤や高水位の土地では地盤改良+排水計画をセットで

- 湿地や低地に家を建てる場合は、地盤改良工事と合わせて排水処理の設計も必要です

- 地盤改良しても、排水不良があれば再沈下のリスクが残ります

水のトラブルは、音もなく、少しずつ地盤を変質させていく「見えない脅威」です。

建物そのものが頑丈でも、地盤が水に侵されてしまえば、不同沈下は避けられません。

建てる前の排水計画、建てた後の排水点検、そして地盤との関係をきちんと理解することが、長く快適に暮らせる家づくりの基本です。今一度、お住まいの排水状況を見直してみてはいかがでしょうか?

地盤改良工事の設計ミス・施工不良

住宅の不同沈下を未然に防ぐためには、適切な地盤調査・改良設計・施工が必要不可欠です。

しかし、近年問題として増えているのが、「施工そのものではなく、それを監理すべき立場の人がきちんとチェックしていなかった」という施工監理ミスです。

地盤改良工事は地中で行われる見えない工事です。そのため、きちんと監理されていなければ、施工ミスに誰も気づかないまま家が完成し、数年後に傾くということも珍しくありません。

施工監理とは

施工監理とは、工事現場が「設計通り」に行われているかを監督・確認し、品質・安全・工程を確保する重要な役割です。特に地盤改良工事では、以下のような内容が正しく行われているかをチェックする必要があります。

- 改良杭の位置・長さ・本数は計画通りか

- セメント系固化材の配合量は正しいか

- 地盤改良機械の設定・施工条件は適正か

- 各工程の写真記録、報告書は提出されているか

- 工事後に強度や支持力を確認する検査をしているか

このような項目を設計者や現場監理者、あるいは第三者検査機関が適切に確認・指導しなければなりません。

なぜ施工監理が甘くなってしまうのか?

- 専門知識のない監理担当者が現場に入っている

→ 設計者や建築士が地盤改良工事に精通しておらず、判断ができない - 外注任せで実質ノーチェック

→ 地盤改良業者の「施工報告書」をそのまま信用して確認せずに済ませてしまう - 改良杭の深さや本数などの記録が曖昧・未提出

→ 写真も撮られず、施工した証拠が残っていない - 設計変更があっても現場と設計が連動していない

→ 地中の地層条件が変わったにも関わらず、計画通りの長さで杭を打ってしまう

監理ミスによるリスクは大きい

- 施工会社に責任を問えないケースが多い(記録が残っていない)

- 地盤保証も施工監理がされていなければ適用外になる可能性あり

- 修正には多額の費用と工期が必要(建物持ち上げ・再支持など)

実際にあった事例

ケース①:柱状改良杭が支持層に届いていなかった

ある新築住宅で、完成から2年ほどでリビングの床が傾き始め、ドアの開閉も困難に。

調査の結果、柱状改良杭のうち数本が、本来の設計深さ(支持層)まで到達しておらず、空中に浮いた状態であったことが発覚。改良業者の施工ミスにより、不同沈下が発生した典型例です。

ケース②:セメント量の誤計量により改良体が劣化

別の事例では、改良体を作る際に使うセメント系固化材の量が、設計よりも大幅に少なく配合されていたことが原因で、柱状改良杭の強度が出ず、軟弱なまま沈下が進行。

改良後の検査をしていれば防げたはずの問題でした。

施工監理ミスを防ぐために施主ができること

1. 地盤改良業者まかせにせず、「監理者が誰なのか」確認する

地盤改良の段階で、建築士や設計者が関与しているかを確認しましょう。「工務店まかせ」や「外注任せ」ではなく、監理の責任がどこにあるかを明確にしておくことが大切です。

2 施工写真や施工報告書を提出してもらう

杭の打設状況や深さ、改良材の量などが書面と写真で記録されているかを確認します。地盤保証会社の提出資料と照らし合わせるのも効果的です。

3. 第三者による地盤監理・検査の導入を検討する

住宅検査のプロ(ホームインスペクター)や、地盤保証会社の検査員による中立な目線のチェックが、信頼性を高めます。

設計通りに工事がなされているかどうか。その「当たり前」を見逃さない人が、家の土台を守ってくれるのです。見えないところにこそ、最大の注意を払う。それが不同沈下を防ぐための第一歩になります。良施工がそのまま見過ごされるリスクが高くなります。

基礎工事の設計ミス・施工不良

住宅の不同沈下は、必ずしも地盤だけに原因があるとは限りません。地盤が良好でも、基礎の設計や施工に問題があると、家は傾いてしまうことがあります。

家づくりにおいて基礎は、「地盤」と「建物」をつなぐ非常に重要な構造部分です。

その基礎にミスがあると、建物全体のバランスが崩れ、不同沈下が起こる大きな要因になります。

基礎の設計ミスとは?

設計ミスとは、地盤の性質や建物の構造に対して、適切な基礎の種類や寸法が選ばれていない状態を指します。

たとえば…

- 地盤が弱いのに**布基礎(線で支える)**を選んでしまった

- 重い建物(鉄骨・3階建て)なのに、基礎が浅くて小さい

- 建物の一部だけ重量が集中しているのに、基礎の補強が足りない

こうした設計上の判断ミスによって、建物の一部に荷重が集中して沈下が起きる可能性があります。

施工不良とは?

施工不良とは、設計された基礎が現場で正しく施工されていないことです。具体的には以下のような不具合が挙げられます。

1. 配筋不良

- 鉄筋の間隔が不適切

- 鉄筋が足りない・サビている

- 鉄筋が浮いていたり、コンクリートの中で動いてしまっている

→ 耐力が不足し、基礎のひび割れや変形につながる

2. コンクリート打設の不備

- 練りすぎ・打設不足・締固め不足

- 打設後の養生(乾燥管理)がされていない

→ コンクリートの強度が出ず、ひび割れや浮きが起こる

3. 底盤・立ち上がりの高さ・水平精度が悪い

- 底盤(基礎底面)の高さが不均一

- 水平が取れていないまま施工されると、建物全体に傾きが生じる

よくあるトラブルの具体例

ケース①:地盤は良好だったが、基礎が片側で浅すぎた

ある木造2階建て住宅では、布基礎の高さが片側で5cm以上異なっており、建物が全体的に傾斜。地盤調査では問題がなかったため、原因は基礎施工の精度不足だった。

→ 工事を行った施工業者と再交渉し、基礎の補修に数十万円の費用と時間がかかった。

ケース②:鉄筋が入っていなかったため、基礎がひび割れ

築7年の住宅で、床下点検時に基礎に縦方向の大きなひび割れが発見された。調査の結果、その部分だけ鉄筋が全く入っていなかったことが発覚。コンクリートだけでは引張力に弱く、長年の荷重で破断したと推定された。

→ 家全体を持ち上げて基礎補強工事を行う大掛かりな修繕が必要に。

ケース③:杭の長さが不足していため、家が傾いた

ある分譲住宅では、複数棟すべてで柱状改良工事が行われていました。ところが、一部の棟だけが入居から1年以内に傾き始め、調査の結果、設計では杭の長さ10m必要だったのに、実際は8mしか打設されていなかったことが発覚しました。

地盤改良業者のミスでしたが、現場を監理していた工務店や設計事務所が工事報告書を確認していなかったことも判明し、誰が責任を負うかを巡って訴訟に発展しました。

もし現場監理者が、施工時に立ち会って杭の長さや施工状況を確認し、証拠を残していれば、防げたはずの問題でした。

基礎トラブルを防ぐためのポイント

1. 信頼できる設計士・施工業者を選ぶ

- 地盤調査をもとに適切な基礎形式を設計しているかを確認

- 基礎設計においても、構造計算や補強の有無をチェック

2. 施工現場の管理・記録の徹底

- 基礎工事の各工程を写真で記録してもらう

- コンクリート強度の試験や配筋検査など、第三者のチェックを入れることも推奨

3. 引き渡し前・完成直後の「傾きチェック」

- ビー玉や水平器で簡易的な傾斜チェックをしておく

- 床下に入って基礎のひび割れや施工精度を確認(可能であれば)

建物の基礎は、外からはほとんど見えない部分ですが、家の寿命を左右する最も重要な構造です。

見えないからこそ、設計と施工の両方で“丁寧さと確実さ”が求められます。地盤に問題がなくても、基礎にミスがあれば家は傾きます。逆に、地盤に弱点があっても、基礎でしっかり補えば不同沈下は防げます。「丈夫な家は、足元から」。家づくりの出発点に、ぜひ基礎の重要性を見つめ直してみてください。

擁壁の裏側の埋め戻しが不十分

新興住宅地や造成地など、傾斜地を平らにした土地には「擁壁(ようへき)」がよく使われます。擁壁は、土の流出や崩壊を防ぐための構造物ですが、実はその裏側の「埋め戻し工事」が不十分だと、建物の不同沈下につながる重大なリスクがあります。

家の見た目は立派でも、足元に隠れた空洞や締め固め不足があると、数年後に突然傾き始めることもあるのです。

擁壁と埋め戻しの関係とは?

擁壁は、斜面や高低差のある土地に建物を建てる際に、崩れを防止するために設けるコンクリートの壁です。擁壁を設置すると、その裏側に土を盛り上げて敷地を平らに造成します。これを「埋め戻し」と呼びます。

埋め戻し土の下に家が建てられる場合、その土がきちんと締め固められていないと、後からゆっくり沈下する可能性が高くなります。特に、擁壁のすぐ近くに建てられた建物では、建物の一部だけが沈み、不同沈下による傾き・ひび割れなどのトラブルにつながるケースが多く見られます。

埋め戻しが不十分な場合に起こる現象

- 時間が経って土が締まり、地盤がゆっくりと沈む(圧密沈下)

- 擁壁との間に空隙が生まれ、そこに水が溜まり、さらなる沈下を招く

- 建物の一部が擁壁近くにあると、片側だけが沈んで傾きが生じる

特に雨の多い地域では、排水が不十分な埋め戻し土に水が浸透して地盤が緩みやすくなり、沈下が加速する傾向があります。

実際にあった事例

ある宅地造成地に新築された住宅で、建物の玄関側がわずか数年で2cm以上沈下し、サッシの開閉が困難になりました。調査の結果、擁壁裏の埋め戻し土が盛土直後に住宅を建てたため十分に締め固まっておらず、時間とともに沈んでいったことが原因と判明しました。

当初は目立った変化がなかったために気づかれず、完成後3〜5年ほどしてからトラブルが表面化しました。

注意すべきポイントと対策

1. 擁壁の裏に建てる場合は「造成後すぐの建築」を避ける

盛土や埋め戻し直後は地盤が落ち着いておらず、沈下のリスクが高いです。造成から1〜2年置いてから建築することで、初期沈下を避けるという選択肢も検討できます。

2. 埋め戻し土の転圧状況を記録・確認する

- 盛土・埋め戻しの際は、50cmごとにしっかり締め固める転圧が必要

- 造成業者に転圧記録・写真などを提出してもらうことで信頼性を確認

3. 擁壁周辺の土地は特に地盤調査を念入りに

- 擁壁の裏にあたる土地は「人工的に作られた地盤」です

- 地盤調査(スウェーデン式サウンディングなど)を行い、支持層の深さや盛土の性質を確認しましょう

4. 地盤改良の際も「埋め戻し土」を考慮した設計を

埋め戻し部分は均質な地盤ではないため、柱状改良杭や鋼管杭をしっかり支持層まで打ち込む設計が必要です。表層改良だけで済ませると、支持力不足のまま建物が沈下するリスクがあります。

擁壁のある土地は一見きれいに整地されていても、その裏側の埋め戻しの施工状況までは目に見えません。しかし、その埋め戻し土が不十分だと、家の片側だけが沈み、不同沈下の原因になるのです。土地を購入するときや、建物を計画する際は、擁壁があるかどうか・その裏の地盤は人工地盤かどうかを見極めることがとても大切です。

造成地では、「見えない埋め戻し部分こそ慎重に」が鉄則です。大切な住まいの“足元”に、ぜひ目を向けてみてください。

地下水の汲み上げや地下構造物の掘削

家が傾く「不同沈下」の原因は、建物の基礎や地盤の問題だけではありません。

周囲の環境の変化、特に“地下で行われる工事”や“地下水の変動”によって、地盤が沈下し、建物が傾いてしまうケースも少なくありません。目に見えない地中の変化だからこそ気づきにくく、気づいたときにはすでに建物に症状が出ているということもあります。

地下水の汲み上げが引き起こす沈下のメカニズム

地下には、砂や粘土などの地層の中に地下水が存在しています。この地下水が地盤の内部で「浮力」や「圧力」の役割を果たしているのですが、井戸・工業用水・建設工事などで地下水を大量に汲み上げると、地層内の水分が失われてしまいます。すると、地層が縮み、沈下が起こるのです。これを地下水位低下による圧密沈下と呼びます。とくに粘土層が含まれる地域では、水分が抜けることで粘土が収縮し、沈下がゆっくりと、しかし確実に進むという特性があります。

地下構造物の掘削による周辺地盤への影響

地下鉄工事、マンションや商業施設の地下階の建設、地下駐車場、トンネルなど、深く地面を掘る工事が近隣で行われた場合も注意が必要です。

これらの掘削工事では、以下のような影響が考えられます:

- 地盤支持力の変化:掘削によって隣接地の地盤にかかるバランスが崩れる

- 地中の水脈の変化:水の流れが変わり、片側だけが沈下するケース

- 振動・地盤の緩み:重機による施工振動などが、地盤を弱める可能性

特に掘削後の埋め戻し処理が甘い場合や、地下構造物の排水設計が不十分な場合には、周辺住宅への影響が現れやすくなります。

実際に起こった事例

【ケース1】井戸水利用で地盤が沈下

郊外の住宅地において、近隣の工場で地下水を長年大量にくみ上げた結果、周辺の地盤がゆるやかに沈下。一部の住宅で基礎にひび割れや傾きが発生し、地盤調査の結果、地下水位の大幅な低下と粘土層の圧密沈下が確認された。

【ケース2】地下駐車場工事で隣の家が傾く

都市部の住宅密集地にて、大型マンションの地下2階分の掘削工事が行われた。掘削の影響で地盤のバランスが崩れ、隣接した木造住宅が1〜2cm程度沈下。後日、傾きによるドア不調やクロスのひび割れが見られ、補償問題に発展した。

どんな土地が注意すべきか?

- 粘土層を多く含む低地・湾岸部・湿地跡地

- 地下鉄やトンネル工事の進行エリア

- 井戸や揚水施設が近隣にある地域

- 地盤改良や地中構造物の工事が予定されている場所

これらの地域では、施工中だけでなく施工後にも時間をかけて沈下が進行する場合があるため、特に注意が必要です。

施主としてできる対策と確認ポイント

1. 建築予定地・購入予定地の近隣工事履歴を調査する

自治体の建築指導課や開発調整課などに問い合わせて、近年の大規模掘削・地下水利用の履歴を確認する

2. 地盤調査で「地下水位」と「支持層の深さ」を確認

スウェーデン式サウンディングだけでなく、ボーリング調査などでより正確な地層・水位の状況を把握

3. 隣接地の工事計画をチェックし、施工中は定期的に自宅を確認

- サッシの開閉

- 床の傾き(ビー玉テスト)

- 外壁や基礎のひび割れ

これらを施工前・施工中・施工後で記録しておくと、異変の早期発見につながります。

地下の変化は、私たちの目には見えません。しかし、それが建物の基礎や地盤に与える影響は決して小さくありません。地下水の汲み上げ、掘削工事、地中構造物の建設は、知らぬ間に住宅の不同沈下の原因をつくってしまう可能性があるのです。

特に都市部や造成地など、**周囲との関係性が密接な土地では、地盤は“自分だけのものではない”**という意識が重要です。大切な住まいを守るために、地中の変化を“知る”ことから始めてみましょう。

近隣の大型工事や道路工事の影響

住宅が不同沈下を起こす原因には、地盤の弱さや施工不良といった内部要因だけでなく、「外からの影響」もあることをご存知でしょうか?特に、近隣で行われる大型ビルやマンションの建設、道路やトンネルの掘削工事などは、意外にも周囲の住宅にまで影響を及ぼすことがあります。

目に見えないレベルの「振動」や「地盤の変化」が積み重なると、住宅の基礎や地盤に影響し、数年後に傾きや亀裂が生じることもあります。

どんな工事が影響を及ぼすのか?

以下のような大規模または地中に関わる工事は、住宅地に対してリスクを伴います:

| 工事の種類 | 主な影響 |

|---|---|

| 高層ビル・マンションの建設 | 地盤の深部掘削・杭打ちによる地盤変化・振動 |

| 地下鉄やトンネル掘削 | 地中の空洞化・水脈の変化・周辺沈下 |

| 大規模道路整備・拡幅工事 | 重機による振動・切土や盛土によるバランス変化 |

| インフラ工事(上下水道・ガス管埋設など) | 地盤を掘削・埋戻しによる局所的沈下 |

| 擁壁や隣地造成工事 | 盛土・切土の仕方次第で隣接地に影響する可能性あり |

これらの工事は、直接的な施工範囲を超えて、隣接地の地盤にまで“見えないストレス”を与えることがあります。

工事が引き起こす不同沈下のメカニズム

- 地盤の揺れ・微振動の蓄積

杭打ちや掘削時の振動は、地盤を緩め、支持力の低下を招くことがあります。 - 掘削による支持層の“切断”や水脈の変化

地下工事が進むことで、土圧バランスや水分の流れが変化し、片側だけがゆるむ現象が発生することがあります。 - 盛土や埋め戻しの転圧不足による部分的沈下

工事後の地盤が締め固められていない場合、一部だけが沈むことで隣接住宅に影響を与えます。

実際にあった事例

【ケース1】道路拡幅工事の影響で外壁にひび割れ

築10年の木造住宅の外壁に突然ひび割れが発生。近隣で行われていた道路の拡幅工事に伴い、道路側の地盤が部分的に沈下し、住宅の片側だけに傾きが生じた。元の地盤が軟弱だったこともあり、地盤のバランスが崩れて不同沈下に。

【ケース2】地下鉄工事の影響で床が傾く

都市部で地下鉄延伸工事が行われた地区で、工事中は何も異常がなかった家が、完成から1年後に傾き始めた。地盤調査の結果、工事によって支持層下の水脈が変化し、建物の中央部が沈んだことがわかった。

どんな土地が影響を受けやすい?

- 軟弱地盤(粘土層が多い)や埋立地、盛土造成地

- 建物が隣地境界に近接している場合

- 基礎が浅く、地盤改良がされていない住宅

- 過去に地中構造物の工事履歴がある地域

家を守るためにできること

1. 近隣の工事情報を事前に調べておく

自治体の建築指導課や道路課などに問い合わせると、開発許可・工事予定の情報が確認できます。

2. 施工中は自宅の状態を定期チェック

- 床の傾き(ビー玉転がし)

- サッシやドアの開閉具合

- 外壁や基礎のひび割れ

これらを写真やメモで残しておくことで、異変が起きたときに証拠として活用できます。

3. 地盤保証や住宅インスペクションの活用

あらかじめ第三者による地盤調査・点検を行っておくと、トラブル時の責任追及や補償請求がスムーズになります。

大型の建設工事や道路工事は、地域にとって必要なものですが、その裏で静かに周囲の住宅に影響を与えている可能性があります。「自分の家のことだけを見ていれば大丈夫」という時代ではありません。“家の外で起こる変化”にも目を向けることが、不測のトラブルを防ぐカギとなります。

将来の不同沈下を防ぐためにも、近隣工事の情報をこまめにチェックし、自分の家を定期的に見守る意識を大切にしましょう。

交通振動や地震などの長期的な揺れの蓄積

「地盤が弱いわけでもないのに、なぜ家が傾いてきたのか?」その原因のひとつとして見落とされがちなのが、**交通振動や地震などの“長期的な揺れの蓄積”**です。大型トラックやバスが通る幹線道路の近く、あるいは頻繁に地震の揺れが発生する地域では、一度の大きな揺れでなくても、繰り返される小さな振動によって地盤が徐々に緩み、不同沈下へとつながることがあります。

なぜ小さな揺れでも地盤が沈下するのか?

地盤は、粒子が集まってできた“土の塊”です。そこに何度も細かな振動が加わると、**土の粒子がだんだんと密に詰まり直し、体積が小さくなる(=沈下する)**現象が起こります。これを「振動による圧密沈下」といいます。

特に以下のような地盤は振動の影響を受けやすいです:

- 軟弱な粘土層がある地盤

- 盛土や埋め戻しでつくられた人工地盤

- 細かい砂やシルトを含むゆるい層

このような地盤では、たとえ1回1回の揺れが小さくても、長い時間をかけて徐々に地盤が締まり、家の一部が沈下する可能性があります。

交通振動が与える意外な影響

住宅の近くに以下のような交通インフラがある場合、常に微細な振動が地盤に伝わり続けています:

- 幹線道路・国道・高速道路の出入口

- 鉄道路線・高架線路

- 大型車が頻繁に通る物流ルートやバス路線

振動自体は目に見えませんが、長期間にわたる振動の蓄積により、建物の下の地盤が局所的に沈んでいくことが確認されています。

地震の“繰り返し揺れ”も油断できない

日本は地震大国です。たとえ大地震ではなくても、中小規模の地震が頻繁に起きる地域では、毎回の揺れが地盤に影響を与えることがあります。

また、大地震後に起こる「余震の連続」によって、地盤の支持力が徐々に失われることもあり、目立たない不同沈下がゆっくりと進行してしまうケースもあります。

実際にあったケース

【ケース1】国道沿いの住宅で玄関ドアが開かなくなった

築10年の木造住宅で、玄関ドアの開閉がしづらくなったため調査したところ、家の道路側だけが約1.5cm沈下していることが判明。原因は、家のすぐ前を走る幹線道路を日常的に大型トラックが通過しており、長年の振動により地盤が部分的に締まり沈んでいた。

【ケース2】繰り返す地震で発生した見えない沈下

震度3〜4の地震が1年に数回ある地域で、築7年の住宅が床の傾き・壁のひび割れを起こす。調査の結果、建物の中央部の地盤だけがわずかに沈下しており、繰り返しの揺れが影響した圧密沈下と診断された。

どんな地域・住宅が注意すべきか?

- 幹線道路や鉄道路線がすぐ近くにある

- 地震が頻発する地域に建っている

- 盛土造成地や埋め立て地など人工的な地盤

- 軟弱な地盤の上に建っており、改良工事がされていない

防止・対策のポイント

1. 振動の影響を考慮した地盤改良を行う

交通量や地域性を考慮して、深い支持層に届く杭(鋼管杭・柱状改良)を採用すると、沈下リスクを抑えられます。

2. 日常的に建物の傾きやひび割れをチェック

- ビー玉転がしによる床の確認

- クロスやタイルの割れ、建具の歪みを観察

- 気になる症状があれば、早めに専門家へ相談

3. 可能であれば防振対策も検討

道路と家の間に緑地帯・遮音壁・地盤の締固め層を設けるなど、外部振動を直接建物に伝えにくくする工夫も有効です。

「一度の大きな揺れではなく、小さな揺れが繰り返された結果、家が傾く」。これが、交通振動や地震がもたらす不同沈下の本質です。時間が経ってから気づいても、補修には多大な費用と手間がかかります。だからこそ、建てる前・住んでからの“気づき”と“対策”が大切です。

今一度、周囲の環境や住宅の状態に目を向けてみましょう。見えない揺れに備えることが、安心な暮らしにつながります。