独身シニアにとって「住まいにかかるお金」をどうコントロールするかは、これからの人生を安心して楽しむための大きなテーマです。現役時代のように毎月安定した収入があるわけではなく、基本となるのは年金収入。そこに貯蓄や投資からの取り崩しが加わる形が多いでしょう。

問題は「限られた収入でどのように支出を配分し、住まいの維持費を賢く管理するか」です。住まいは生活の基盤でありながら、大きな固定費でもあります。ローンの残債、管理費や修繕積立金、固定資産税、光熱費、そしてリフォームや修繕費――これらを無視して暮らすことはできません。だからこそ年金と支出のバランスを冷静に把握することが欠かせないのです。

年金収入の「手取り額」を正しく把握する

まず大切なのは、自分の「年金の手取り額」を正確に知ることです。年金定期便や日本年金機構の試算を見て「これだけもらえるのか」と安心してしまう方もいますが、そこには税金や社会保険料が差し引かれていません。

例えば年金額が月15万円と記載されていても、実際の手取りは13万円程度ということが少なくありません。介護保険料や住民税などは加齢とともに増える傾向もあり、想定より支出が重くなる可能性もあります。

「収入は年金だけ」という前提で生活設計を立てると、後々ギャップに悩まされることになります。したがって必ず「手取り」で計算することが、老後の家計管理の第一歩です。

住まいにかかる支出を「見える化」する

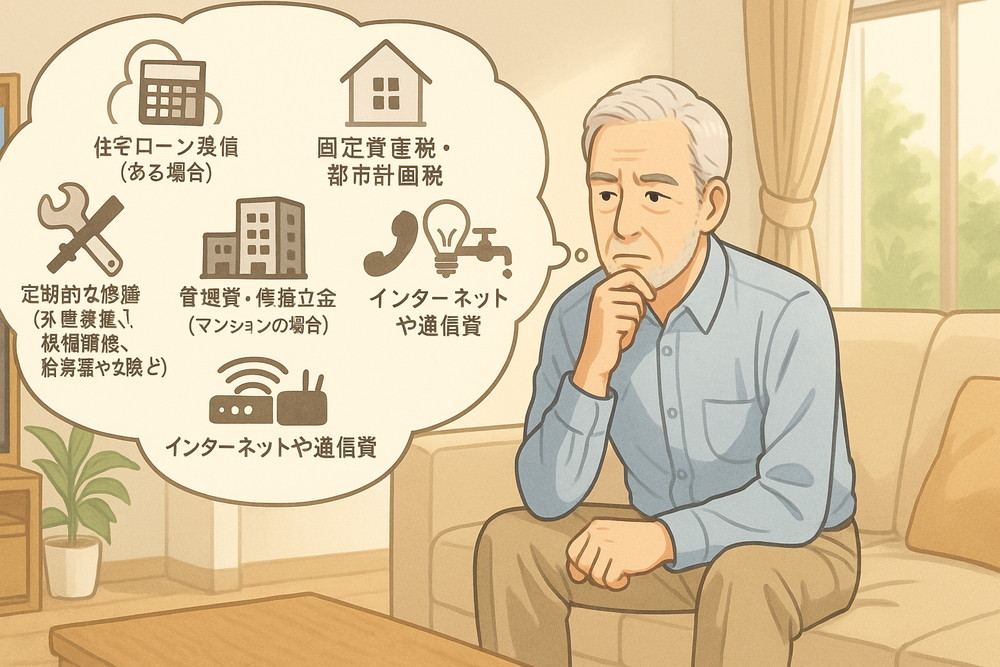

次に、住まいにかかる費用を細かくリストアップして「見える化」することが重要です。

- 住宅ローン残債(ある場合)

- 固定資産税・都市計画税

- 管理費・修繕積立金(マンションの場合)

- 光熱費(水道・ガス・電気)

- インターネットや通信費

- 定期的な修繕(外壁塗装、屋根補修、給湯器やエアコン交換など)

これらは「毎月必ず発生する支出」と「数年ごとにまとまって必要になる支出」に分かれます。特に後者は見落とされがちですが、給湯器交換や外壁塗装などは一度に数十万円以上かかるため、前もって計画に入れておく必要があります。

一人暮らしだからこそ「コンパクトな暮らし」が有利

独身シニアにとって、年金生活を見据えた住まい費用を考えるうえで大切なのは「コンパクトな暮らし」への発想転換です。

例えば子育て時代に必要だった広い家は、シニア期には持て余すことが多いものです。掃除や光熱費も増え、修繕やリフォームの負担も大きくなります。これに対して1LDKや2DK程度の住まいに移れば、固定費は大幅に削減され、生活動線も楽になります。

またマンションのように管理が行き届いた住まいであれば、戸建てのように外壁や屋根の修繕を自分で考える必要がなく、コスト予測が立てやすいのも魅力です。

「住まい費用」は生活費全体の中でバランスを見る

住まいにかかる費用は、決して単独で考えてはいけません。食費、医療費、交際費、趣味や旅行の費用――これらと合わせて「年金収入でどのくらい余裕が残るか」を確認する必要があります。

例えば年金の手取りが月13万円で、住まい関連費が6万円かかっているとすると、残りは7万円。ここから食費や医療費を引けば、趣味や旅行に回せるお金はごくわずかになってしまいます。

つまり「住まいにかける費用」は、生活の楽しみをどれだけ確保できるかに直結します。あまりに住まい費用が重ければ、自由な活動を制限してしまい、せっかくのシニアライフが窮屈になるのです。

早めに「シミュレーション」と「相談」を

年金と支出のバランスを正しく理解するには、早めのシミュレーションが不可欠です。年金ネットや金融機関のライフプランシミュレーションを利用すれば、数十年先の収支見通しを具体的に把握できます。

また、専門家に相談するのも有効です。ファイナンシャルプランナーや住宅コンサルタントに相談すれば、自分では気づかないリスクや改善点を指摘してもらえます。特に「リフォームすべきか、住み替えるべきか」の判断は家計と直結するため、早めに情報を集めておくことが安心につながります。

まとめ

年金生活に入ったシニアにとって、住まい費用は「安心」と「自由」のバランスを決める最重要ポイントです。

- 年金の手取り額を正しく把握すること

- 住まいにかかる支出をリストアップし、将来の修繕費も含めて管理すること

- 広さや住まい方を見直して、コンパクトで効率的な暮らしにシフトすること

- 生活全体のバランスを見ながら住まい費用を位置づけること

これらを意識するだけで、住まいに縛られることなく、自分らしい暮らしを楽しむ余裕が生まれます。年金を中心とした収入を前提に、安心して暮らせる住まいを整えていくことが、独身シニアにとって「豊かに生きる力」になるのです。