家を建てるときに必ず行うべき工程のひとつに「地盤調査」があります。これは、建物を建てる土地がどのくらいの重さに耐えられるか、沈まないかどうかを調べるためのものです。

普段は目に見えない地面の中。しかし、建物の安全性や快適な暮らしにとって、地盤の強さや性質はとても重要な要素です。この記事では、「地盤調査とは何か?」「なぜ必要なのか?」「どんな方法で行われるのか?」そして、その結果をどのようにして地盤改良、基礎工事に生かし、しっかりした基礎をつくるのかを、わかりやすく解説します。

地盤調査とは何か?

地盤調査とは、その土地の地盤が建物を支えられるかどうかを確認するための調査です。具体的には、地中の土の硬さや種類、地下水の有無などを調べます。

この調査によって、「この土地にそのまま建てられるか」「地盤改良が必要か」といった判断が可能になります。調査結果は、基礎の設計や地盤改良の内容を決める重要な情報となるのです。

なぜ地盤調査が必要なのか?

地盤が軟弱な土地に建物を建ててしまうと、**不同沈下(ふどうちんか)**という現象が起こる可能性があります。これは建物の一部だけが沈んでしまい、傾いたり、ひび割れたりする現象です。

不同沈下が起こると、以下のような問題が発生します:

- ドアや窓の開閉が困難になる

- 床や壁にひびが入る

- 家全体が傾くことで、健康被害が出ることもある

- 修復には多額の費用がかかる

安全で快適に住み続けるためには、地盤調査によってリスクを把握し、必要な対策を取ることが欠かせません。

地盤調査のタイミングは?

地盤調査は、建物の設計前または設計と同時に行うのが一般的です。すでに土地を所有している場合は、すぐにでも調査できます。分譲地などでは、すでに調査が行われているケースもありますが、実際に建てる建物に応じて再調査が必要になることもあります。

地盤調査の主な方法

● スクリューウェイト貫入試験(旧スウェーデン式サウンディング試験)

一般的な住宅用地では最も多く使われている方法です。先端にスクリューのついた鉄棒を地面に回転させながら押し込むことで、地盤の硬さを測定します。

- 特徴:簡便・低コスト・一般住宅向き

- 測定深さ:最大10m程度まで

- 住宅の敷地内の数か所を調査

● ボーリング調査(標準貫入試験)

より詳細なデータが必要な場合に行われる本格的な調査です。地面に穴を掘り、土のサンプルを採取して強度や種類を確認します。

- 特徴:精度が高いが高コスト

- 測定深さ:20~30m程度まで

- 中・大規模建築や軟弱地盤が予想される土地向き

● 表面波探査法など

非破壊検査として、地面に振動を与え、その波の伝わり方から地盤の硬さを測る方法です。宅地造成や公共工事などで使われますが、最近は住宅用にも使われるようになっています。

- 特徴:振動による非接触測定

- 地盤全体のイメージがつかみやすい

地盤調査報告書の見方

地盤調査の結果は「地盤調査報告書」としてまとめられます。この報告書には、以下のような情報が記載されています。

- 調査方法と調査日、調査位置

- 各層の土質と深さ、支持力のデータ

- 地下水の有無

- 建築予定建物に対する地盤の評価

- 推奨される基礎形式や地盤改良工法

承知しました。それでは、スクリューウェイト貫入試験におけるN値との関連性も加えた形で、改めてご説明しますね。

N値とは?(標準貫入試験の基準値)

まず、N値とは「標準貫入試験(SPT)」で得られる数値で、地盤の固さを評価するための基準です。63.5kgの重りを75cmの高さから自由落下させ、サンプラー(鉄製の筒)を30cm地中に打ち込むのに要した打撃回数=N値です。

- N値が大きいほど地盤は固く、強い

- N値が小さいほど地盤は柔らかく、弱い

「地耐力」とは?

地耐力(支持力)とは、地盤がどれくらいの重さを支えられるか(kN/m²で表す)という値です。

家の重さ(建物の荷重)に対して、沈まずに耐えられるかどうかを判断する指標になります。地耐力とN値とは深い関係があります。N値が高いほど、地耐力も高くなります。つまり、N値は地耐力を推定するための目安になるのです。

N値から地耐力を簡易的に換算する目安

以下は住宅建築でよく使われる目安です(※正確には土質によって変わります)。

| N値 | 地盤の固さ | 簡易な許容地耐力(qₐ)※目安 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1〜3 | 非常に軟弱 | 20〜50 kN/m² | 湿った粘土など、沈下の恐れあり |

| 4〜10 | 軟弱 | 50〜100 kN/m² | 改良が必要になることも |

| 11〜20 | 中程度 | 100〜200 kN/m² | 一般的な住宅ならOKのケースが多い |

| 21〜30 | やや固い | 200〜300 kN/m² | 安定した地盤 |

| 31以上 | 固い | 300kN/m²以上 | 支持層と判断できる |

※ 注意点

- 上記はあくまで目安であり、正確な地耐力は地盤調査報告書の内容を専門家が判断して出す必要があります。

- 土の種類(粘性土、砂質土、礫質土など)や地下水の有無によって、同じN値でも地耐力が異なることがあります。

- N値が高くても、浅い層にしか存在しない場合は注意が必要です。住宅の荷重を十分に支えられないことがあります。

- N値は地盤の固さを示す数値

- N値が高い=地盤が固い=地耐力が高い傾向

- N値をもとに、建築基準法に基づいた基礎設計(布基礎・ベタ基礎・杭基礎など)を選定

スクリューウェイト貫入試験におけるN値とは

現在、木造住宅などの小規模建築物の地盤調査には、スクリューウェイト貫入試験(SWS試験、旧スウェーデン式サウンディング試験)が主に使われています。スクリューウェイト貫入試験は、先端にスクリューの付いたロッドに荷重をかけ、回転させながら地中にねじ込んでいく調査方法です。地盤の硬さに応じて「回転数」や「貫入のしにくさ」が変わります。

主に記録されるのは以下の2点:

- 荷重(Wsw):貫入に要する荷重

- 半回転数(Nsw):25cm貫入させるのに必要な半回転数(通常1回転=2半回転)

SWS試験の結果とN値との関係

SWS試験では直接N値は得られませんが、**SWS試験のデータをもとに「換算N値(擬似N値)」**を推定することが可能です。

一般的に、以下のような目安が使われます:

| 半回転数(25cmあたり) | 換算N値の目安 | 地盤の固さ |

|---|---|---|

| 0〜3回転 | 0〜2 | 非常に軟弱 |

| 4〜10回転 | 3〜5 | 軟弱 |

| 11〜30回転 | 6〜10 | 中程度 |

| 31回転以上 | 10〜20以上 | 固い |

※ただし、これはあくまで参考値であり、標準貫入試験とは異なる測定原理のため、正確なN値とは言えません。

実務での注意点

- SWS試験の結果が「自沈(荷重をかけずに沈む)」や「回転不能」となる場合は、非常に軟弱または非常に固いと判断されます。

- 重要なのは、支持層(ある程度固い層)がどの深さにあるかを見ることです。

- 地盤改良の必要性を判断する際は、換算N値だけでなく、沈下量の予測や土質情報とあわせて総合的に判断します。

N値は標準貫入試験による正式な地盤強度の指標ですが、住宅用地では多くの場合スクリューウェイト貫入試験が行われ、その結果から換算N値として類似の情報が得られます。

調査報告書では、**「支持層がどの深さにあるか」「換算N値が10を超えているか」「軟弱層の厚さ」**などを見て、地盤の安全性を評価しましょう。

地盤調査結果より地盤改良の種類と方法

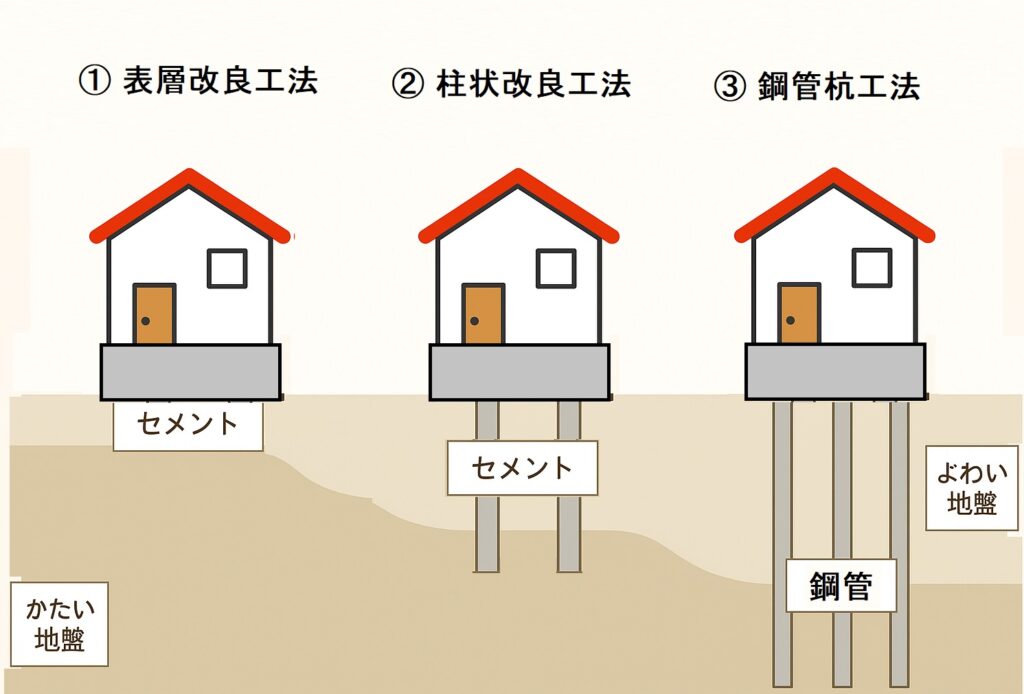

調査の結果、地盤が軟弱と判定された場合には、次のような地盤改良が行われます。状況に応じて、適切な方法を選定する必要があります。

① 表層改良工法

地表から2m程度までの浅い軟弱層を、セメント系固化材と土を混ぜて硬化させる方法。

- 適用:比較的浅い地盤の改良

- 特徴:低コスト、工期が短い

② 柱状改良工法

穴を掘って、地中に柱状のコンクリートを形成し、家を支える方法。

- 適用:軟弱層が2~8m程度まである場合

- 特徴:住宅地で多用、安定性が高い

③ 鋼管杭工法

鋼製の杭を強固な支持層まで打ち込む方法。

- 適用:支持層が深く、他の改良では対応できない場合

- 特徴:費用がかかるが信頼性が高い

これらの工法は、地盤の深さ・固さ・地下水の有無・建物の構造などによって選ばれます。

地盤調査の費用は?

調査方法や敷地の広さ、条件によって異なりますが、一般的には以下のような費用が目安です:

- スクリューウェイト貫入試験:約5万円~8万円

- ボーリング調査:1か所あたり10万円以上(数か所で数十万円)

住宅会社や工務店が建築費に含めていることもあるので、事前に見積もりを確認しておきましょう。

地盤の固さの違いによる基礎の種類と選択の方法

家づくりで重要なのが「基礎」。その中でも代表的なのが「ベタ基礎」と「布基礎」です。今回は、両者の違いと選び方、チェックすべきポイントを解説します。

ベタ基礎とは?

ベタ基礎は、建物の床下全面に鉄筋コンクリートを敷き詰めた構造です。建物の重さを“面”で地盤に伝えるため、不同沈下に強く、防湿・防蟻にも優れた構造です。

【ベタ基礎の模式図】

建物

┏━━━━━━┓ ← 立ち上がりコンクリート(壁下)

┃ ┃

┃ ┃

┃ ┃

┗━━━━━━┛

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ← 床全面にコンクリート(耐圧盤)【ベタ基礎のチェックポイント】

- 耐圧盤(スラブ)の厚さが150mm以上あるか

- 配筋の間隔は150〜200mm程度で整っているか

- 地盤調査でN値3〜5程度であれば適している

- 湿気・シロアリ対策も同時に行う設計になっているか

布基礎とは?

布基礎は、建物の壁の下だけに帯状に鉄筋コンクリートを施工する方式。コストは抑えられますが、支える範囲が少ないため、地盤が良好な場合に限って使われます。

【布基礎の模式図】

建物

┏━━━━━━┓ ← 立ち上がりコンクリート(壁下)

┃ ┃

┃ ┃

┃ ┃

┗━━━━━━┛

土・砕石 ← 地面は土のまま(中央部)【布基礎のチェックポイント】

- 地盤調査でN値5以上、または支持層が浅い

- フーチングの幅が300mm以上確保されているか

- 防湿シートや防蟻対策が設計されているか

- 床下換気・断熱処理が適切に設計されているか

ベタ基礎と布基礎の比較表

| 比較項目 | ベタ基礎 | 布基礎 |

|---|---|---|

| 支持方式 | 面で支える | 線(壁下)のみ |

| 防湿性能 | 高い | 低い |

| シロアリ対策 | 優れている | 工夫が必要 |

| コスト(50㎡程度) | 高め(90〜130万円) | 低め(60〜90万円) |

| 採用される土地 | 軟弱〜普通地盤 | 良好な地盤限定 |

| 通気性・断熱性 | 床下密閉のため工夫必要 | 床下空間が確保しやすい |

基礎の選定は、地盤調査結果に大きく左右されます。基本的に、軟弱地盤にはベタ基礎、地盤が良好でコスト重視の場合は布基礎が選ばれます。どちらの基礎でも、設計段階でしっかりチェックを行い、施工の精度が重要です。後悔しない家づくりのために、基礎の構造と施工内容をきちんと確認しましょう。

まとめ:安心の家づくりは、地盤調査から始まる

目には見えないけれど、家の土台を支えている地盤。その性質を正しく把握することで、安心・安全な家づくりにつながります。

地盤調査は、決して無駄な工程ではなく、未来の暮らしを守るための最初の一歩です。土地を購入する前や、設計前にはぜひ専門家に相談して、確かな調査を行いましょう。

目次