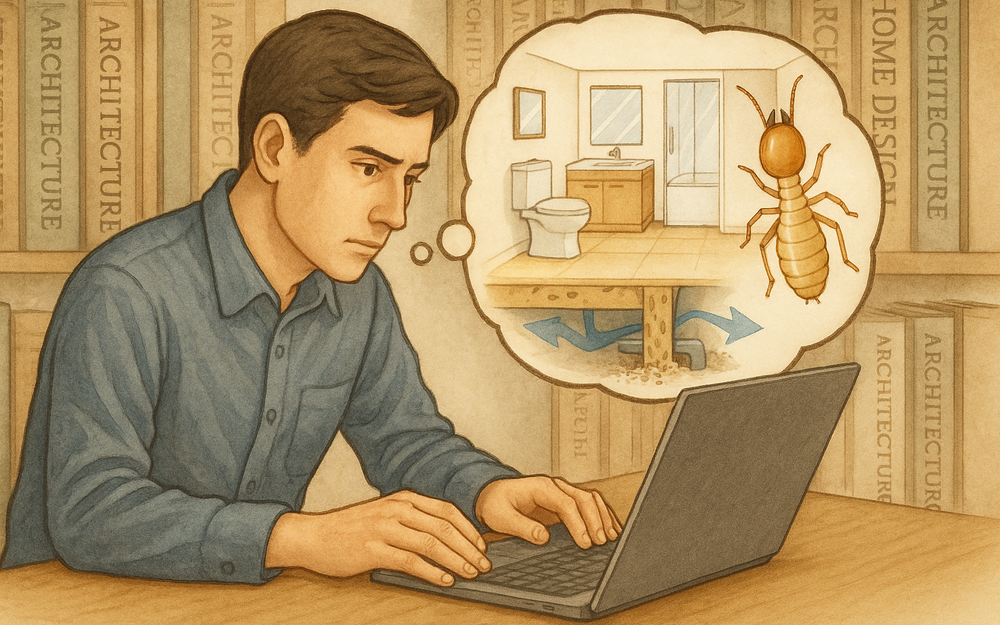

白蟻被害が最も多いのは、水まわりとその周辺です。浴室・洗面・台所・トイレなどの設備まわりには常に水分が存在し、床下や壁内に湿気がこもりやすく、白蟻や腐朽菌の好む環境が自然とできてしまうのです。そのため、使用材料の防蟻処理と水まわりの「湿らせない」設計が、白蟻対策における重要な柱となります。

防蟻処理された材料を使う ~木材選びが、家の寿命を左右する~

木造住宅においては、地面に近い構造部材を防蟻・防腐処理することが基本です。以下のような材料・処理方法が使われます。

主な防蟻処理方法と対象部位

| 処理方法 | 特徴 | 主に使用する部位 |

|---|---|---|

| 加圧注入処理材(ACQ, CCA 等) | 薬剤を木材に深く浸透させる。耐久性・防蟻性が高い。 | 土台、大引き、根太など基礎に近い部分 |

| 防蟻塗布処理 | 木材表面に薬剤を塗布。施工後にも適用可能。 | 壁内、床下、小屋裏など広範囲に対応 |

| 天然防蟻材(ヒバ・ヒノキなど) | 樹種自体に防蟻性がある。薬剤処理なしでも一定効果。 | 和風住宅や部分利用に適す |

特に土台・大引きなどの地面に近い構造材には、JIS規格相当の防蟻加圧注入材の使用が強く推奨されます。

防蟻材料を選ぶ際の注意点

- 防腐性能とセットで考える(腐った木は白蟻の大好物)

- 加圧注入材は切断・加工部に再処理が必要(カット面は薬剤が染み込んでいない)

- 室内空間では揮発性や安全性にも配慮(人やペットがいる空間では低毒性薬剤を)

水まわりは「湿らせない設計」を徹底する ~白蟻は水とセットでやってくる~

白蟻は水を必要とする生物です。そのため、水まわりの設計では「湿らせない」「漏らさない」「ためこまない」ことが何より重要です。

設計時の注意点

| 部位 | 対策内容 |

|---|---|

| ユニットバス | システムバスの下部に点検口・床下開放部を設け、湿気がこもらないようにする |

| 洗面・キッチンの床下 | 給排水管の貫通部に防蟻処理・気密処理を施す。周囲の湿気が壁内に入り込まない工夫 |

| トイレ周辺 | 排水管の床貫通部に白蟻返し・水返しを設置。構造体を濡らさない設計を心がける |

| 水回り下部の断熱材 | 吸水性のない断熱材(押出法ポリスチレンフォームなど)を使用し、湿気に強い構成にする |

特に水まわり周囲では、排水トラブルや結露が白蟻被害を招く原因になるため、初期の設計段階からディテールまで丁寧に詰める必要があります。

白蟻を寄せつけないディテール設計例

- 基礎の立ち上がりに水切りを設ける

- 配管の貫通部にステンレス製の白蟻返し(スリーブキャップ)を設置

- 水が木部に直接かからないよう、給排水まわりの納まりを高めにする

- 床材や下地に耐水合板や樹脂系建材を使用(木質部材の露出を最小限に)

まとめ:水と白蟻は「セットでやってくる」と心得る

白蟻の最大の味方は「湿気」。その湿気の発生源となりやすいのが、日常生活に欠かせない水まわりです。だからこそ、構造と材料の防蟻処理+水まわりの設計ディテールを徹底することで、被害を防ぐ最前線が築かれます。

「防蟻」は、材料選びと納まりから始まっている。

目に見えない床下こそ、設計者の腕の見せどころです。

目次